Por Katyna Mercernari

Decidí subirme al famoso Tren Maya para vivir una experiencia propia y no dejar que otros me contaran cuentos. Así que, llena de entusiasmo y algo de curiosidad, llegué a Cancún para tomar el tren rumbo a Mérida. La aventura comenzó antes de lo esperado: la estación, con el prometedor nombre

“Cancún Aeropuerto”, resulta que no está, para sorpresa de nadie, en el aeropuerto. No, señores. Está escondida detrás de las pistas, como si fuera un secreto muy bien guardado.

¿Y cómo llegas del aeropuerto al Tren Maya? Pues, claro, con un autobús. Práctico, ¿no? Digo, ¿quién necesita comodidad cuando puedes hacer una excursión previa solo para alcanzar la estación? Yo tuve la suerte de que me acompañaran en coche; un Uber, 650 pesos del muelle del Ferry que va a Isla Mujeres a la estación del tren. Y aquí comienza una de las primeras peripecias: no hay ni una señal que te indique por dónde entrar. Así que si eres nuevo en esto nuevo (como nosotros) lo más probable es que te pases de largo. Y cuando digo “pasarte”, no me refiero a un par de metros. No. Te subes a un puente y de pronto, ¡bam!, ya casi estás camino a Mérida antes de haber subido al tren. ¿Dar vuelta en U? ¡Buena suerte! Porque para cuando lo logres, ya habrás recorrido media Península.

Finalmente, cuando logras encontrar la estación, viene el siguiente desafío: las salidas están en un segundo piso. Y no, no me refiero a que subes por una escalera como un simple mortal. No. Subes en coche por una rampa (¿qué podría salir mal?) hasta el segundo piso, solo para luego bajarte y dirigirte a

los andenes. ¿La lógica detrás de esto? Eso también es un misterio que se perdió entre las selvas mayas.

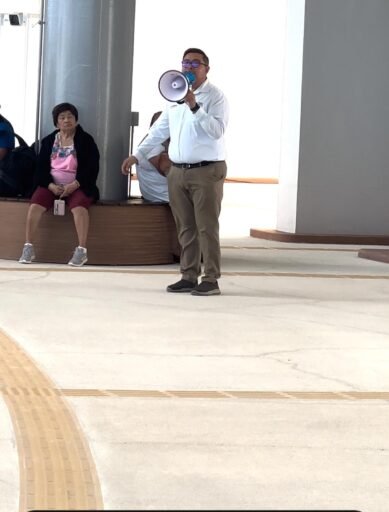

Una vez dentro, haces fila para que una amable persona de la SEDENA te revise el boleto… manualmente. Porque los códigos QR son para los trenes del siglo pasado, obviamente. Después, te diriges a otra fila, antes de bajar por la única escalera eléctrica que parece sacada de un centro comercial olvidado. Y entonces aparece, de la nada, un señor con megáfono (sin uniforme, por supuesto, porque ¿quién necesita uniformes?). Grita las instrucciones para abordar, aunque claro, solo lo escuchan los cinco primeros de la fila. Los demás, que nos las arreglemos. Nota curiosa: al final de las instrucciones, el señor te pide que te lleves tu basura cuando te bajes, luego entendí porque… los vagones no tienen basureros.

Bajamos todos en fila india, y dentro del tren me reciben dos chicas muy ocupadas… pero no en sus labores, sino en sus celulares. Ni uniforme ni nada que te indique que están ahí para ayudarte. Pero, sorpresa, ellas son las encargadas del bienestar de los pasajeros. Todo muy profesional.

El tren arranca y, no mucho después, aparece una señorita de la SEDENA para pedir, nuevamente, los boletos. Otra vez manualmente, porque claro, hay que asegurarse. Yo aprovecho para preguntar por el WiFi, porque no lograba conectarme, y con una sonrisa me informa: “nunca ha funcionado”.

¡Maravilloso!

Me senté en clase Premier, todo un lujo… excepto por el detalle insignificante de que no había persianas. Y con el sol del sureste, se sentía como si estuviéramos en un horno de vidrio… tuve que disfrutar de ese baño de luz abrasador durante todo el trayecto. Lo mejor de todo es que los vagones no son para viajes largos; más bien parecen del metro de la Ciudad de México, solo que recorriendo unos 1500 kilómetros. ¿Qué son unas horas más de incomodidad?

Para añadirle un toque de encanto a la experiencia, aparece otra señorita en minifalda gris y camisa blanca, sin uniforme oficial, claro está. Llevaba una libreta y un lápiz, como si estuviera en una fonda de barrio y me ofreció el menú: tamales de frijol, tamal de chipiriles, bollitos de pollo o atún, o… ¡un

hot dog! En ese momento, no supe si reír o llorar, pero la curiosidad me ganó y pedí el tamal de chipiril, acompañado de una cerveza. A los pocos minutos, regresó para decirme que las cervezas estaban calientes, pero que con mucho gusto me traería un vaso con hielo para enfriarla. ¡Todo un detalle de

alta gastronomía!

A mitad del camino, el tren se detuvo. No por un accidente ni por una emergencia. Simplemente se paró. Estuvimos ahí unos 25 minutos hasta que, intrigada, le pregunté a la señorita de los tamales qué pasaba. Con total tranquilidad, me dijo que eso era normal, que el tren siempre se paraba cuando otro tren venía en dirección contraria. ¡Ah, claro! ¿Cómo no se me ocurrió que eso sería “normal”?

Por si esto fuera poco, la señorita nos informó también que el baño de nuestro vagón estaba descompuesto, pero que podíamos usar los baños de los vagones vecinos. ¡Toda una invitación a dar un paseo por los vagones del Tren Maya de punta a punta! Pero el broche de oro llegó al final. En el Tren Maya no hay altavoces, letreros electrónicos, ni anuncios de ningún tipo. Así que más vale que estés bien despierto, porque si te quedas dormido, te pasas de tu estación y terminas en “La Chingada”. Y no, no es una exageración, así se llama el rancho del expresidente cerca de Palenque.

Finalmente llegamos a Mérida, o bueno, a la estación Teya, que está a las afueras de la ciudad. Y ahí te enfrentas a la cruda realidad: no hay taxis. Si no tienes a alguien que te recoja, pues ya puedes empezar a hacer dedo o pedir un aventón.

En resumen, el Tren Maya es una verdadera joya… si tu idea de lujo es pasar incomodidades una tras otra. Mi consejo: tómate un ADO. Al menos ahí las persianas funcionan, los baños no están descompuestos y no necesitas un vaso con hielo para enfriar la cerveza.

Entradas relacionadas

Que se puede esperar de un tren que estuvo bajo la intromisión del hijo del kks. Para lo que le sirvió fue para robar a manos llenas. Que vergüenza