¿Se puede estimular el cerebro a través de la visión? Esa fue la pregunta que motivó el estudio publicado recientemente en Journal of Imaging, donde se demuestra que la estimulación visual intermitente puede modular la actividad cerebral, un marcador de plasticidad funcional. Esta se puede entender como la capacidad que tiene el cerebro para cambiar su estructura y adaptarse durante la vida. Gracias a esto, nuestras neuronas pueden eliminar las que no usamos o fortalecer las conexiones que nos permiten el aprendizaje, la memoria o recuperarnos de lesiones como, por ejemplo, la pérdida del habla tras sufrir un ictus.

La buena noticia es que la plasticidad no es exclusiva de la edad infantil, sino que el cerebro en la edad adulta sigue reorganizando sus conexiones. Su estudio, sin embargo, suele requerir de técnicas complejas y costosas, en ciertos casos, invasivas.

El método: confrontar al sistema visual

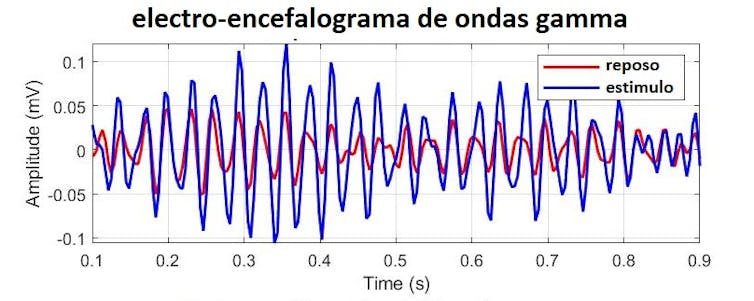

La estimulación luminosa intermitente consiste en exponer al observador a una luz que parpadea a una frecuencia determinada. Mientras tanto, se mide la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG) y es comparada con la actividad en condiciones normales. Si durante la estimulación, se observa una respuesta conocida como potenciales evocados visuales, entendemos que ha habido una respuesta en la corteza cerebral a través del sistema visual debida al estímulo parpadeante: una mayor respuesta implica mayor excitabilidad y, por tanto, plasticidad funcional.

Frecuencia crítica de fusión

La clave está en la frecuencia del parpadeo de la luz. Nuestro sistema visual presenta dos vías principales, que transmiten la información desde la retina hacia el cerebro, conocidas como vías “parvocelular” y “magnocelular”. De forma resumida, la primera es sensible a alta resolución espacial (detalles finos) y cambios temporales lentos. La segunda responde a baja resolución espacial y cambios temporales rápidos. Ambas funcionan de forma complementaria.

Sin embargo, a veces, el movimiento es tan veloz que nuestro sistema visual no puede procesar la velocidad (como un parpadeo muy rápido), o la calidad de imagen se degrada tanto que no podemos percibir detalles pequeños (como ocurre con las cataratas, o la conducción en un día de niebla). En estos escenarios, nuestro sistema visual alcanza el límite de resolución dando lugar a un fenómeno conocido como “sumación” espacial y temporal. Es decir, nuestro cerebro “suma” las señales que recibe para generar una respuesta.

En el caso de la visión espacial, se traduce en una mancha borrosa. En el caso temporal, una luz parpadeando a una frecuencia muy alta se percibe como una luz estática sin ningún tipo de parpadeo. Esta frecuencia en el sistema visual se encuentra generalmente por encima de los 30 Hz y se conoce como frecuencia crítica de fusión.

En estos límites espacio-temporales de la visión, las vias parvo y magnocelulares juegan un papel compensatorio: Si disminuye la resolución espacial, aumenta la temporal, y viceversa.

En nuestro cerebro, existen ventanas de sensibilidad cortical donde la estimulación con ciertas frecuencias inducen la respuesta neuronal, mientras que otras pueden inhibirla o incluso ser inocuas.

Estimular el cerebro sin terapias invasivas

Las neuronas no se activan de forma aleatoria: lo hacen siguiendo patrones oscilatorios –repetitivos– de actividad eléctrica. Estas oscilaciones son de muy baja amplitud, del orden de microvoltios en humanos. El análisis de los patrones de ondas, es una gran herramienta de investigación en la Neurofisiología para evaluar cómo funciona el encéfalo. En la mayoría de las patologías de la corteza cerebral se observan ondas disminuidas.

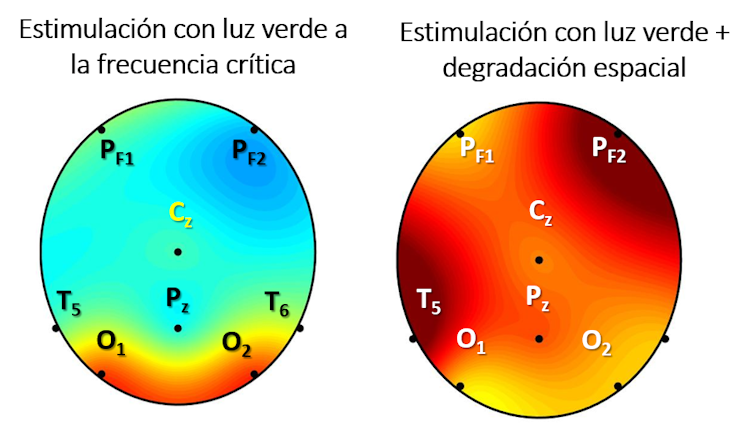

Estas ondas de la actividad eléctrica cerebral se detectan mediante EEG y, según su frecuencia de oscilación, se clasifican como ondas alfa, theta, delta, beta y gamma. En el estudio, se comprobó que todas se pueden modular mediante estímulos visuales. Se presentó a los participantes estímulos visuales basados en un LED parpadeante controlado por un miniordenador de bajo coste (Arduino) y encontramos que, al estimular la visión a la frecuencia critica de fusión con luz verde, se producía una reducción significativa de las ondas de alta frecuencia beta y gamma.

Sin embargo, al disminuir la cantidad de luz emitida mediante difusores de luz translúcidos, el carácter compensatorio de las vias magno y pavo celular se ve comprometido. Esta confrontación sirvió para detectar un mecanismo de respuesta antagónico en la actividad cerebral: se encontró un aumento significativo de la actividad neuronal de las ondas beta y gamma.

Desórdenes mentales y neurológicos

La sincronización neuronal de ondas de la frecuencia beta y gamma está relacionada con la función cognitiva y la percepción, mientras que la pérdida de sincronización en la banda gamma se asocia con enfermedades como Alzheimer, autismo y esquizofrenia.

Además, la activación excesiva de ondas beta puede generar ansiedad y estrés, mientras que su inhibición puede conducir a depresión severa y deterioro cognitivo.

Por ello, las ondas cerebrales de alta frecuencia son importantes bio-marcadores de la salud mental.

¿Una terapia basada en pulsos de luz?

El experimento fue simple, pero sus implicaciones pueden ser profundas: una breve estimulación visual puede cambiar, al menos temporalmente, la actividad cerebral. Esa capacidad de cambio es lo que hemos llamado neuroplasticidad visual.

Si se logra afinar esa relación, sería posible restaurar la plasticidad perdida, sin necesidad de intervenciones invasivas, para reactivar una red neuronal dormida.

ENTRADAS RELACIONADAS